2019年3月,第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录公布,寿宁县梦龙陶艺有限公司的“乌金紫砂陶制作技艺”赫然上榜。乌金陶通体墨黑,古朴含蓄、轻扣如磬,一经灯光照射,便焕发如满天星光。事实上,这项制瓷技艺早已在历史中失传四百多年,后经中国工艺美术行业大师吴祖清苦心孤诣研制开发,最终破解了工艺密码。他与乌金陶的因缘际会,如是传奇,百转千回。

择一艺,坚守淬炼

吴祖清出生在闽东寿宁县的一个古镇——斜滩,在古镇深厚的人文底蕴熏陶下,他对传统文化产生了浓厚兴趣。湖南轻工学校毕业后,他分配到寿宁县的一家集体企业,负责陶瓷制模。闲暇时光,他发挥自己对陶瓷艺术的理解,孜孜不倦地创作陶艺作品。这段经历锻造了吴祖清深厚的制瓷功底和艺术审美。

1990年,时逢集体企业改制,36岁的吴祖清下岗,遂走上自主创业之路。他凑资三万元,筹建工厂,生产“可调节多功能花盆”。匠人转型商人,力有不逮,勉力经营三年,终以负债收场。不得已,只好远走宜兴、德化、长乐等地,以替人设计产品为生计。那几年,他虚心求教、认真钻研,多方汲取专业技术知识,沉淀自己对陶艺创作的独特理解。兼收并蓄的专业积累,对日后乌金陶的创作起到了巨大帮助。

1997年,吴祖清获知家乡寿宁发现优质紫砂矿土资源,毅然辞去宜兴的工作,回到家乡创办陶瓷厂,生产紫砂壶和艺术花插。因产品没有差异化,缺乏竞争优势,加上资金短缺,设备不足,无法批量生产,当年工厂便倒闭,他再次陷入衣食无继之境。

接连的失败,让吴祖清品尝到创业的艰辛和市场竞争的残酷。他屈身到弟弟的照相馆帮工,苦闷彷徨之际,唯有寄情读书,几乎翻烂了《中国工艺美术史图录》、《中国工艺美术大辞典》等书。吴祖清反复思辨大师们的创作之路,他恍然惊觉:“我与陶土相伴了二十余载,从未赋予这项热爱的事业以生命,总是人云亦云、亦步亦趋。既然我这一生是为陶土而活,那我必须在有生之年做出点不一样的东西。“

从乡邻长者那里,吴祖清无意中听到乌金陶的故事……

“乌金陶”展厅一角

寿宁县城,山高岭峻,夏不受暑。宋朝时,江南才子冯梦龙主政寿宁,无意中得知,寿宁境内平溪、凤阳等地曾有窑,生产乌金紫砂陶瓷,分瓶、罐、壶等器型,以棕、黑为主色,刻有文字或绘以龙、貔貅等吉祥物,敲击时会发出金属之声,后因战乱之故失传。冯梦龙扼腕叹息,暗下决心,于任内恢复此窑。他自掏银钱资助匠人,鼓励他们寻找泥土和矿石样本,反复烧制、百般试验。历经多年,终使古技艺复兴,乌金陶一时声名鹊起。然,岁月轮替,乌金陶制陶技艺再次失传,后人只能通过偶尔出土的陶瓷碎片忆古抚今。

在查阅了大量关于寿宁的人文历史书籍后, 吴祖清默然良久,一道灵光耀然照亮了前路,他决定把复原失传已久的乌金陶作为余生的创作目标。

终一生,驰而不息

亲人们无法理解吴祖清的选择:他已逾不惑之年,创业屡败,却要将宝贵的时间投给仅存于史料中的古制瓷技艺。吴祖清顶着众叛亲离的压力,在古镇斜滩租用了一个小仓库,全身心投入到了乌金陶的复原工作中。为了寻找合适的陶土,他几乎翻遍了寿宁的山头,挖了上百个矿点,采取不同色彩、不同粘度、不同比重的土样,逐一进行比对、配方、试验;通过阅读大量的参考书籍,走访民间老人,请教行业专家,以研制传说中的乌金釉配方。除了外出,他都守着自己简陋的实验室和窑炉,面对着那些原材料、石英、长石、氧化铁、锰等瓶瓶罐罐。饿了就吃方便面,困了就靠着墙角打个盹,浑然忘记了世上还有四季与白昼 。

不记得经历了多少次的实验,也不记得敲碎了多少个样品,数不尽的失败几乎要摧毁了他的信念。一次,他情急之下将满桌的釉料瓶罐掀翻,望着一地狼藉,他潸然泪下。这时,桌角一个已甩一半的配料罐子映入眼帘,悲伤之余,他又心痛地将那半罐釉料收起。“再给自己一个机会吧!”心有不甘的他用这些残存的配料进行了试烧,居然取得了意想不到的效果。高兴之余,他连夜按此配方重新球磨、试烧,但并未得到之前的效果。望着这个配方反复寻思,他百思不得其解。然,经过多次试验,吴祖清终于发现命运和他开了一个玩笑,之前的配方都无太大错误,但是,能出磨砂和乌金效果的只是整罐釉料的中段。于是,他按照这一方法,反复试验不断总结,终于研制出一种乌金釉——既有金属般的厚重,又有柔和的手感,置于暗中用光照之,可呈现满天星般的闪闪光芒。

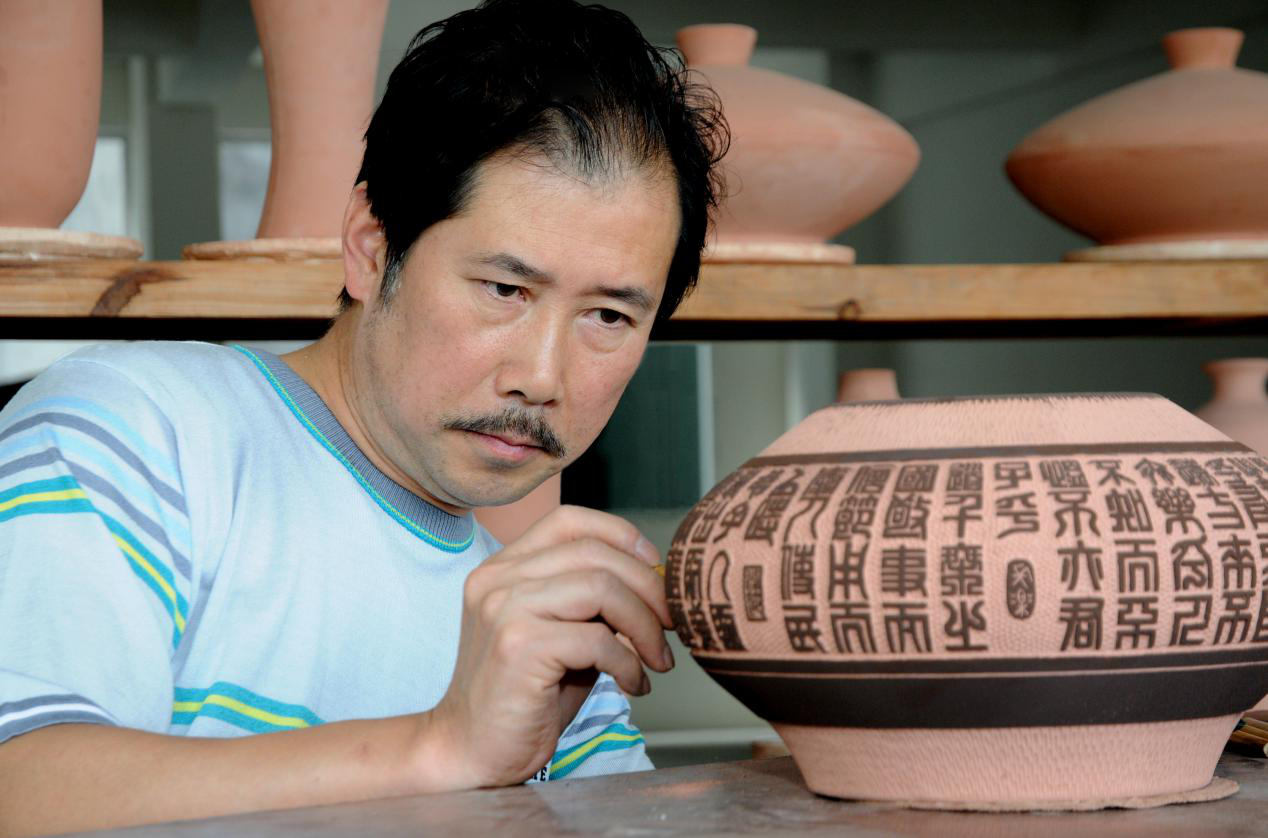

吴祖清的“釉上悬刀篆刻技术”

吴祖清成功了,他复原出了失传四百多年的寿宁乌金陶及制作技艺,并成功烧制成第一个作品“金文美人瓶”。是年,吴祖清45岁,也恰是他从事陶瓷工作的第25个年头。尽管那时的乌金陶并不完美,但他毕竟走出了人生的低谷。这一年,“寿宁县梦龙陶艺有限公司”正式挂牌成立。以寿宁县境内优质紫砂土、黑陶土为原料,将传统的制陶技艺和现代科技相结合的仿古乌金釉陶艺产品,以独有的风采和神韵走向了市场。

执匠心,薪火传承

吴祖清将长期潜心研习的制陶技艺、毕生的文化积累与艺术修养运用到乌金陶的创作中。他大胆运用传统陶瓷和青铜器的经典器形,如尊、鼎、觚、豆、瓶、钵等,来制作陶器,用商周两晋时期的饕餮纹、夔纹、云雷纹等来修饰瓶身。他独创的“釉上悬刀篆刻技术“,在泥坯上屏气运刀篆、凿、点、刻,将铭文、碑刻、书法、篆刻等艺术精华融进创作中。那些经过历史长河洗礼的器形、花纹、古汉字、古文学,通过乌金陶艺篆刻作品得以有序传承。

吴祖清的作品充满了金石味、书卷气,稚拙淳朴、大美无华。每一件作品都如同一部厚重的历史书画卷。近年来,他的作品先后多次获得省、部级工艺美术行业精品博览会金奖,多件精品被国家级、省级博物馆及民间收藏家收藏。此外,吴祖清还获评全国技术能手、中国工美行业艺术大师、省首席高级技师等荣誉称号。

乌金陶“儒释道”三尊套瓶

为了表彰他为我国文化艺术事业作出的突出贡献,2011年3月,国务院为其颁发了政府特殊津贴和证书。

吴祖清践行了自己的夙愿:“有生之年做出不一样的东西”。但他常常想起明代那位复原出“乌金陶”的匠人,心中默叹,技艺若不能薪火相传,终归昙花一现。日夜寻思:“乌金陶技术属于一枝独秀,如何让其传承发扬?”

乌金陶是福建工艺美术陶瓷行业新增主要品种之一,是福建省文化产业示范基地。政府对乌金陶制作技艺给予大力关注和支持:2014年获得省级首批“吴祖清技能大师工作室”;2017年获得国家级技能大师工作室,并被一些大学院校定为工艺美术校外实训基地;2019年“乌金紫砂陶制作技艺”被列入了第六批福建省非物质文化遗产,在传承和发扬这项独特的艺术技能上迈出坚实的一步。

乌金陶历史悠久,湮灭失传,再启复兴之路,终遇盛世。这是吴祖清之幸,亦是陶瓷艺术之幸。“我只是以一个传承者的涓滴努力,来孕育复兴的种子。”吴祖清如是说,“我毕生定倾尽全力,将这笔无价的文化遗产发扬光大并传承下去。”在吴祖清谦逊而坚定的语言里,我们相信“乌金陶”一定会百花齐放、传承不息。

事件记录

事件记录

电话:0591-87851720

电话:0591-87851720

传真:0591-87851720

传真:0591-87851720

邮箱:minswx@163.com

邮箱:minswx@163.com

地址:福州市晋安区数字内容产业园

地址:福州市晋安区数字内容产业园

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师