戈革教授已经离世近十年了。有人用“平凡、孤独、倔强”来描述他的一生,其实以拍场受欢迎程度而言,他已是中国当代科技史家中最受欢迎者。不过他的名声并非源于本职工作,而是性耽“杂学”;或者说,他因“杂学”而交游者均为拍场宠儿,从而提升了他的社会知名度。

这样说并无贬意,拍场中当代学者的墨迹本就不上价,科技类更是如此;戈革先生的人际交往也绝无功利性,完全是出乎自己的兴趣。戈革生前曾有简要口述自传以及媒体专访,身后又有诸多执弟子礼者的回忆,资料俯拾皆是。不过十年也不短了,陆续流出过多通朋辈致戈革的信,最近更是接连出现几通戈革信札,可与其生平印证。

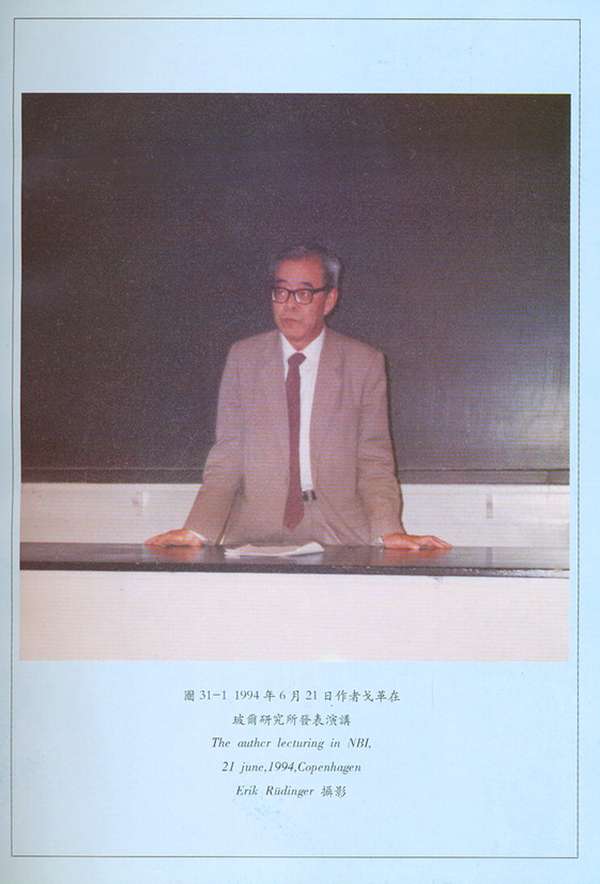

戈革在讲台

受信人是杨文治教授。杨教授生于1926年,1948年上海交大化学系毕业,从北大化学系退休后治气功,有《气功外气对生物分子构象作用研究》等诸多论文发表。戈革生于1922年,两人年龄相近,从信件内容推测,上世纪九十年代过从甚密。

先看两人的学习经历。杨文治自撰简历言明是1954年从北大化学系研究生毕业;戈革1945年考上西南联大,1949年毕业后继续在清华大学读研究生,1952年毕业。信中说“清华故人,已多年不见矣”,杨文治应该是原清华化学系的:1952年秋院系调整,调整后的北大化学系由原北京、清华和燕京三校的化学系重组而成。

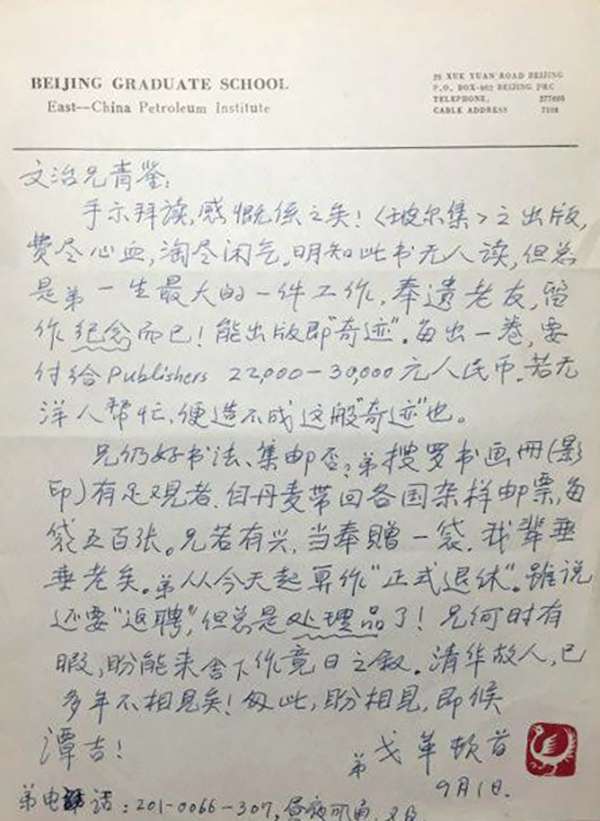

戈革致杨文治,称他为“清华故人”

围绕着戈革的学历,有几件事很有意思。其一是他入读西南联大后不足一年学校即结业,三校回迁,戈革那一届物理系共五十多人,绝大部分都选择了清华,只有戈革和另外一人选择北大。戈革自己说是“北大老,师大穷,清华燕京可通融”的年轻女子择偶观念在主导,其实不过调侃罢了。以1948年当选为中研院院士的物理届群英为例,饶毓泰、吴大猷、赵忠尧赴美,老清华的吴有训履职中央大学校长,叶企孙继任清华物理系主任,再加上准院士周培源、王竹溪,清华物理系实力远胜北大。后来戈革才道出选择北大的原因——北大没有体育课。

戈革二十三岁才入学,视力不佳,也非常不喜欢体育,而当时清华抓体育的是马约翰的女婿、篮球明星牟作云,此人要求非常严格,尤其推崇各种球类运动,这让戈革知难而退。这个遭遇和他的学长汪曾祺类似,当然汪没有这种好运气,教大一体育的就是马约翰本人,有些驼背的汪逃不过马教授的眼睛,马氏名言“Boys!you must keep your body straight”,也正好拿他开刀。两人都喜欢松散的纪律约束,不按时上课,言论上都有些肆无忌惮。戈革逝世时,有些媒体也冠之以“最后一个士大夫”,看来他与汪不无相通之处。不按时上课又读了研究生,戈革给出的理由也无关学术:一是因为他们给公费,提供吃住,二是因为研究所答应给学位。这两个后来都没有兑现,“一进校,就说一定要给系里工作,要不然不给你生活费;后来毕业的时候,什么东西都通过了,学位没人再提,没有人得到硕士学位,谁也不敢提”,这让戈革多年后仍耿耿于怀。

絮絮叨叨转述戈革的回忆,可从中看出戈革对高精尖的物理兴趣不大,本身性子也散淡得很。毕业后服从国家分配来到山东工学院,也完全专业不对口,他学的是理论物理,去工学院没有用武之地,只能教普通物理。不久后去了刚成立的北京石油学院,但仍然是工学院,戈革在这里一直工作到退休。

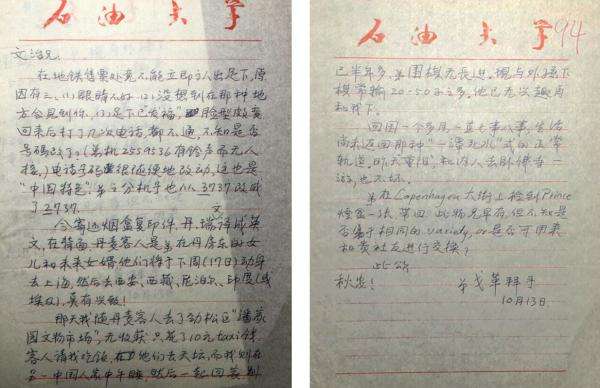

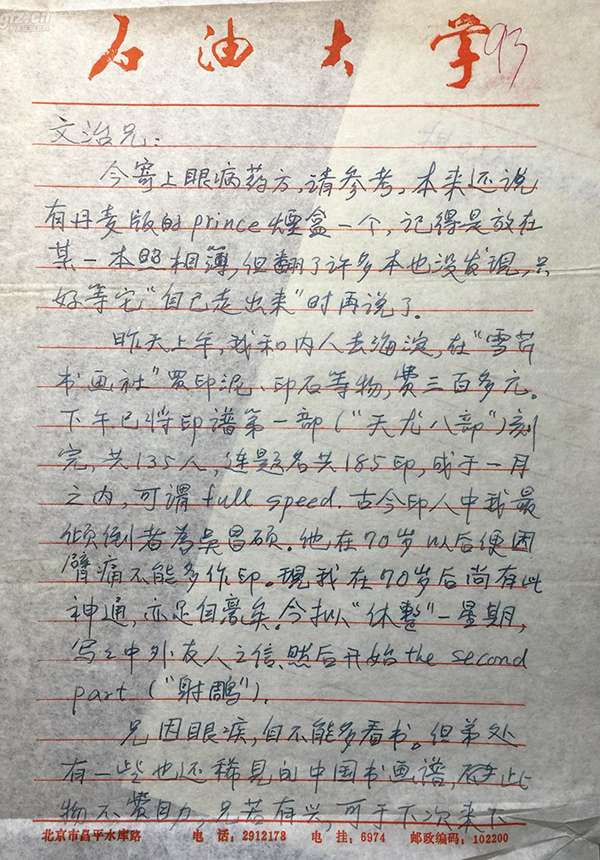

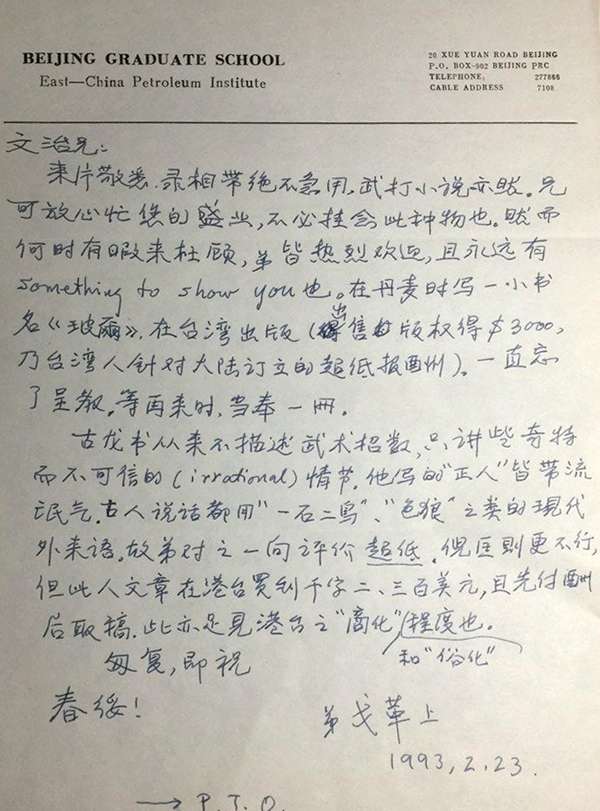

戈革致杨文治,使用“石油大学”信纸,谈及《金庸人物印谱》及逛潘家园

这封信用的就是“石油大学”的稿纸,戈革最初的“孤独”就产生于此。在学校里,戈革说自己被视为“一个模糊的人”,学的、教的、翻译的都是大家不懂的东西,就连物理系某些同事也不懂。某位同事经常说他,电阻都不认识,算什么学问?那时候电阻没有标明欧母数,只用颜色来分,红色是多少,黄色是多少。那大概是一位出身优越的同事,戈革不敢反对,只心里嘀咕:“商店里卖这个的比你清楚,他那是学问吗?”领导就更不懂了。2001年丹麦女王授予戈革“丹麦国旗骑士”勋章,大使馆邀请来一位相关领导,还发表了即兴演讲,看到履历上戈革是石油大学的老师,领导主要谈了一下丹麦和中国的石油问题,并表扬了戈革对中国石油业所做的贡献。

后来石油学院有了物探专业,需要勘探测井方面的教学,让戈革教一门课叫“电磁场论”,戈革看了苏联课本,发现已经非常落后,于是自己动手写了教材,这大概就是戈革个性中的“倔强”吧。结果被批判为“脱离实际,故弄玄虚”,故意编这个东西整工农后代。

对自己认为外行的人或事不假辞色,这一性格贯穿了戈革一生。他翻译的剧本《哥本哈根》曾经上演,但他坚持认为演出特别失败,演出的人绝对是外行,比如玻尔从来没有留过胡子,但他们给他安上了胡子。戈革专门写了一篇《玻尔的胡子》讽刺,后来有单位邀请他去讨论该剧,戈革都拒绝了,理由是“中国人已经给他留了胡子,还有什么可讨论的”。

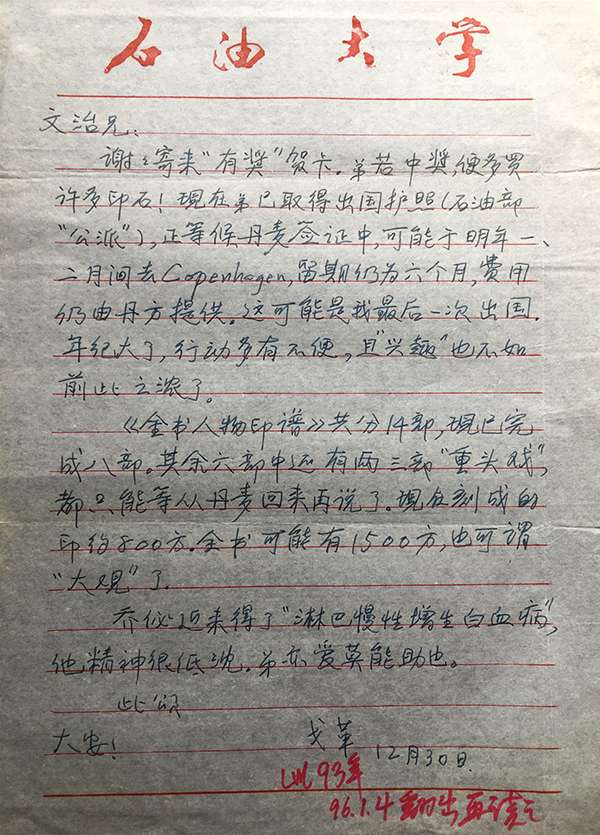

戈革一生中还有段既“孤独”又“倔强”的经历,就是1979年起翻译《玻尔集》。信中也有提到,“《玻尔集》之出版,费尽心血,淘尽闲气,明知此书无人读,总是倾弟一生最大的一件工作。奉遗老友,留作纪念而已!能出版即‘奇迹’,每出一卷,要付给Publishers 22,000-30,000元人民币,若无洋人帮忙,便造不成这般‘奇迹’也”。

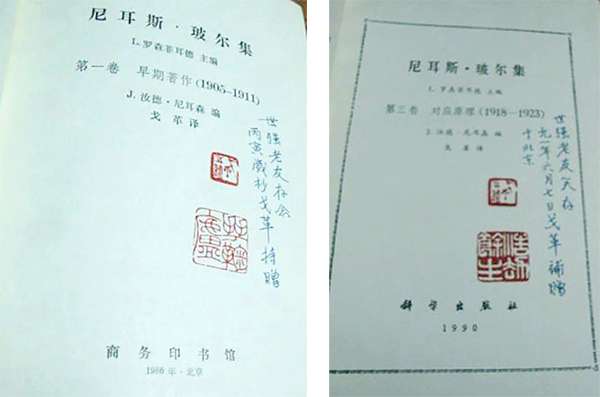

《尼耳斯.玻尔集》一至九卷

从戈革自述可知,“Publishers”最初是商务印书馆。开局比较顺利,一连出了三本,但第四本时(此处戈革记忆有误,只有第一、二卷为商务出版),出版社开始注重经济效益,让戈革自己掏钱出。后来“洋人帮忙”搞到了钱,又因为人事抵牾改到科学出版社,出着出着也不出了。第十卷由香港出版,不能在大陆卖,都在戈革手里存着,第十一至十二卷生前译成未出版。所幸《玻尔集》第一至十二卷由华东师大出版社2012年一次出齐了。

《尼耳斯.玻尔集》第一卷,由商务印书馆出版;第三卷开始由科学出版社出版

《玻尔集》十二卷,在戈革眼中仍然不能称为“全集”,他说以科学的角度而言,世界上不可能有“全集”。他举例说,如果要给钱锺书先生出全集,他们又怎么会知道他和我的私人通信呢?两人的交往,源于戈革为钱锺书治印。

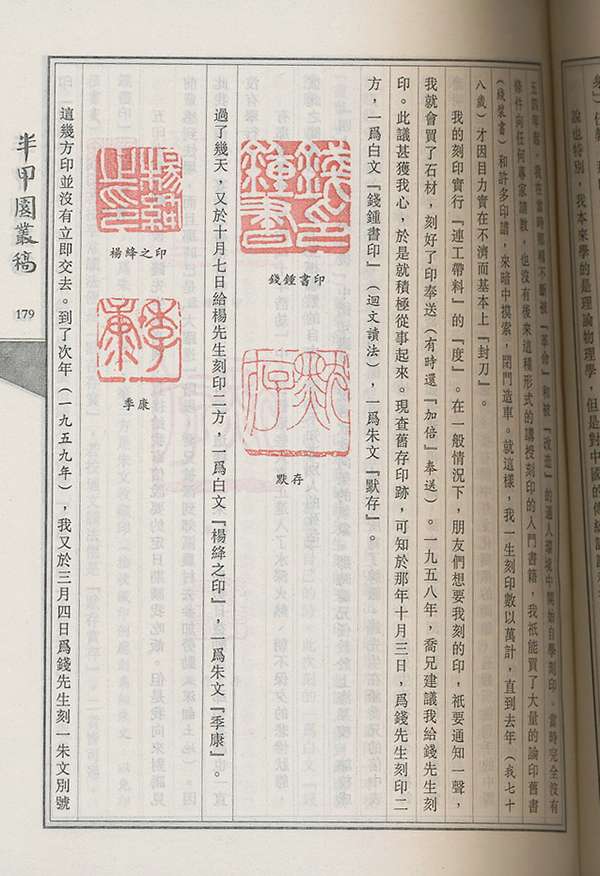

戈革自1954年开始,通过收集印谱无师自通,一生治印达数万枚。戈革嗜好文史,一直对钱锺书很佩服;他清华的同学乔佖,是钱先生的研究生,曾让他为钱先生刻印。“文革”后恢复联系,钱先生致信给他,“辗转得来书,惊喜交集,尊飨印章,至今宝藏,未遭劫火”。信末还盖了那三方印,并注明“此即兄妙手奏刀者也”。这也是戈革平生最重视的一份情谊,后来自费出版的《史情室文帚》一书还特地影印了这封信,不过这封信在戈革过世后已由其后人送拍卖会了。

《史情室文帚》内页:戈革为钱杨夫妇治印

戈革所著《史情室文帚》与《半甲园丛稿》

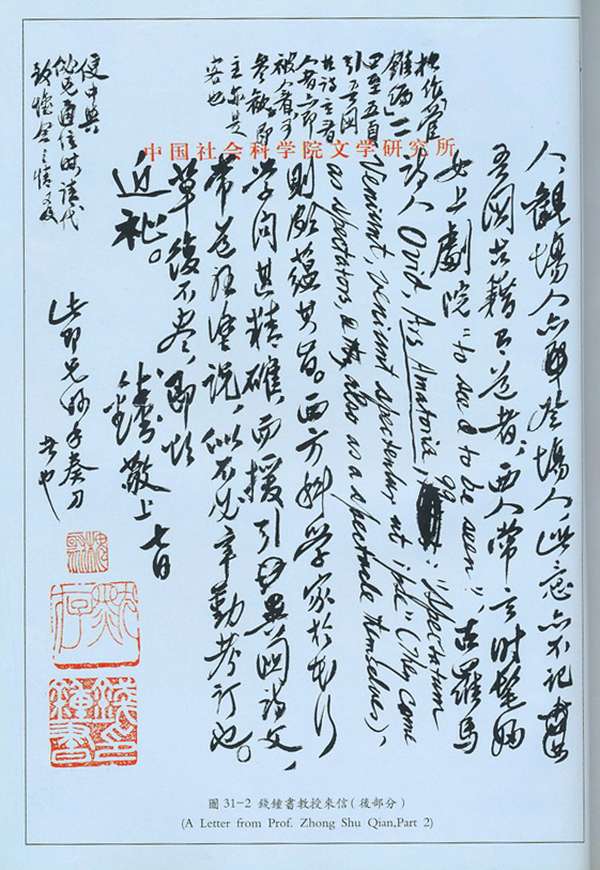

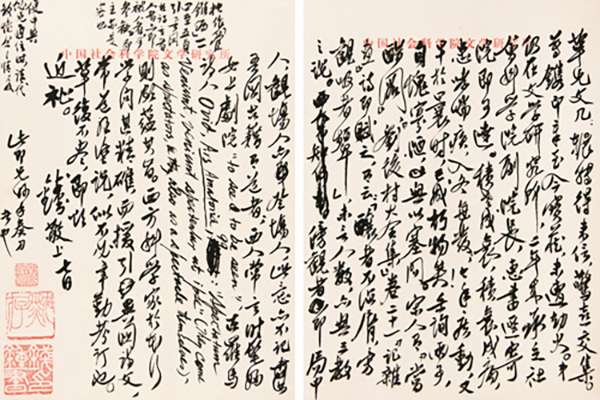

《史情室文帚》内页:钱锺书“文革”后致戈革

钱锺书致戈革

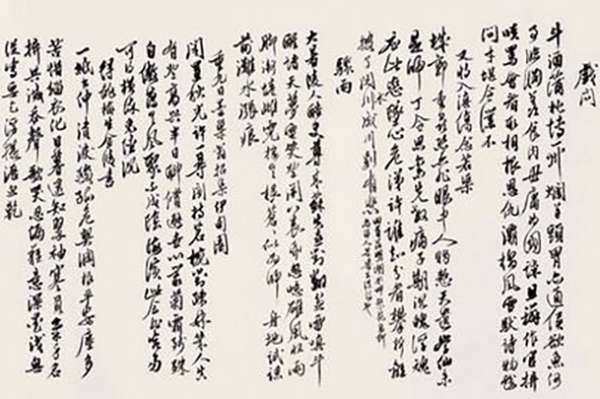

两人虽从未谋面,但书信不断。1986年,戈革“突发奇想”,希望保藏更多的钱先生手迹,于是从南纸店买来空白册页,选了自己新出版的几本书以及新刻的三方印,托人带到钱瑗处,请钱先生在空白册页上写几首自己的诗。没过多久诗册寄回,录有五十首旧作,戈革欣喜若狂,将诗册视作“镇斋之宝”。这本诗册也在戈革过世后由其后人送拍了。

钱锺书《自书诗册》,由戈革题签

钱锺书送给戈革的《自书诗册》

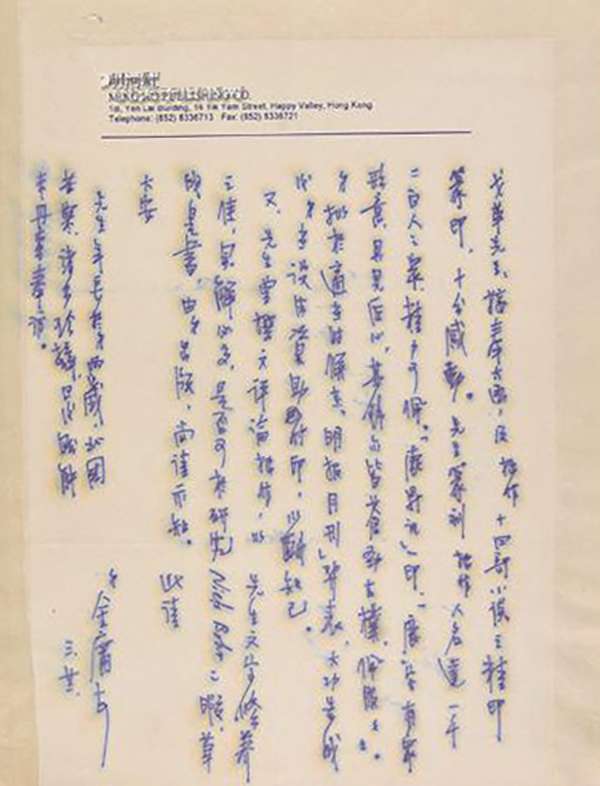

和金庸先生的交往也是因治印而起。曾有金庸致戈革信流出——

戈革先生:

接奉大函,及拙作十四部小说之精印篆印,十分感动。先生篆刻拙作人名达一千二百人之众,精力可佩。“鹿鼎记”一印“鹿”字出众形意,具见匠心,其余亦皆苍劲古朴,佩服佩服。弟拟于适当时候在《明报月刊》发表,大功告成后弟当设法资助付印,以酬知己。

又,先生曾撰文评论拙作,以先生文字修养之佳,见解必多,是否可于研究Niels Bohr之暇,草成是书,由弟出版,尚请示知。

此请大安!

弟金庸顿首三.廿一

先生年长于弟两岁,北国苦寒,请多珍摄,日后盼能来丹麦奉访。

金庸致戈革

《金庸小说人物印谱》在戈革致杨文治信中也多次提及,还不断更新进度,他治印的速度也是惊人的,以《天龙八部》为例,一月内即告完成,共一百三十五人、一百八十五印,至于最后完成数目,戈革估计是一千五百枚。据江晓原先生《金庸、倪匡与戈革——再谈〈挑灯看剑话金庸〉》一文,最后完工时凡一千两百余人,共一千六百余印,并曾制成印谱十余部。遗憾的是,《金庸小说人物印谱》终究没有出版。

戈革致杨文治,谈及《天龙八部》人物印及收集丹麦烟盒

戈革致杨文治,谈及《金庸人物印谱》

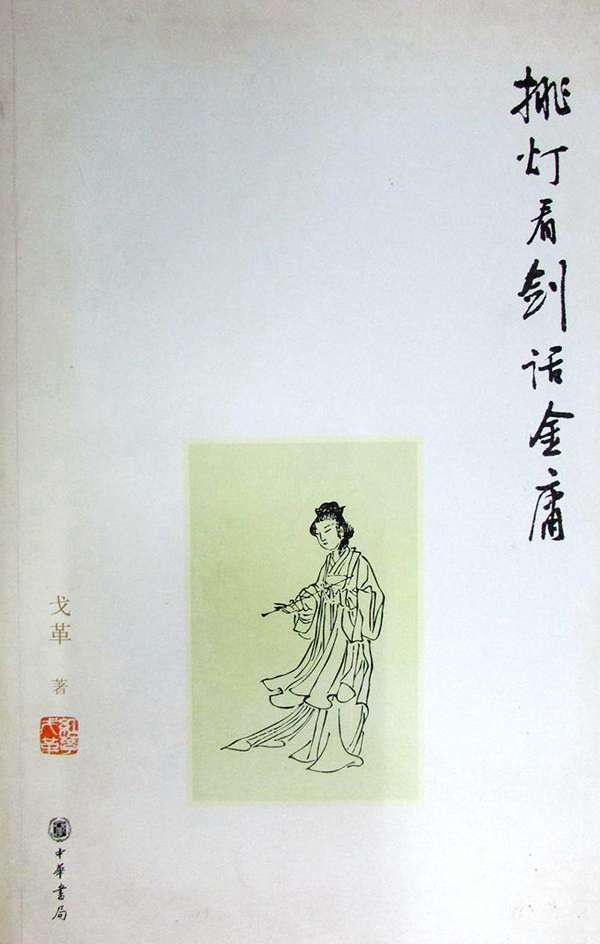

戈革算是金庸的超级粉丝,然而对其他武侠小说家,他就没那么客气了。先说古龙:“古龙书从来不描述武术招数,只讲些奇特而不可信的情节,他写的‘正人’皆带流氓气,古人说话都用‘一石二鸟’, ‘色狼’之类的现代外来语,故弟对之一向评价超低。”这和《挑灯看剑话金庸》中观点一致。至于倪匡,水平“则更不行”,倪匡的高稿酬“足见港台之‘商化’和‘俗化’也”。江文中提到他曾从戈革处借阅多达十册的倪著《我看金庸小说》,看来戈革也是读过此系列评论集的。《挑灯看剑话金庸》一书的体例,如给十五部武侠小说排列名次,品评金庸小说中的人物,乃至采用“九品人物”系统等,都是因袭倪匡的写法,至于人物入到哪一等,这就是个人所见了。

戈革致杨文治,谈古龙、倪匡及台版《玻尔集》出版

江文说《挑灯看剑话金庸》一书中“戈革评判人物,常有极具特色的见解和议论”,我也喜读金庸,也曾通读此书,真没读出高明之处。江先生后文也提到“十几年间,这部书稿转辗于海峡两岸多个出版社之间,一听有这样一部稿子,开始都很兴奋,可是看了书稿之后却都敬谢不敏了”,出版社也有自己的看法。后来《挑灯看剑话金庸》由中华书局接受,印刷数不大,现在也溢价几倍了。

《醉里挑灯看金庸》

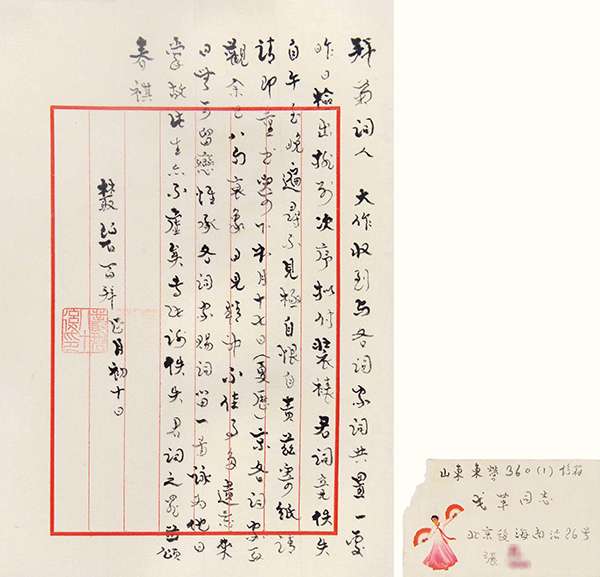

戈革的朋友圈里还有一位张伯驹先生,经周汝昌结识。戈革自述除张先生的词社外,平生没有参加过任何团体。两人只见过一面,通过书信参与词社活动,彼此也有唱和,可惜“文革”中没有保留下来。这封张伯驹致戈革的信就很可贵了。

张伯驹致戈革

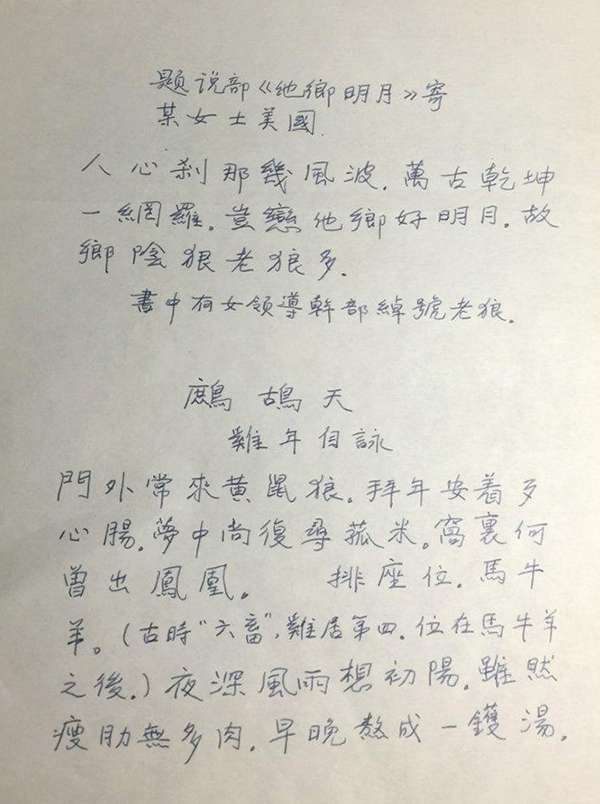

戈革致杨文治,词两首

戈革爱书法,也绘画,但自称画艺不精,只为怡情。据江晓原先生说,他还会玩玉,会玩葫芦,信中提到的有收集邮票、烟标,还下围棋,虽然棋力不济,“与外孙下棋要输20-50子之多”。他去逛过劲松“潘家园文物市场”,“无收获,只花了10元taxi钱”,言下之意不是头一回,可见是收藏界的前辈。爱好如此之多,而戈革的晚年还是挺寂寞,他曾在名片上印制:“我是一个被孤立的科学工作者。”

戈革书法,署名“拜鞠”,让得主捡了个漏

戈革先生之于收藏界还有个莫大的好处,就是有信必回,有求必应,收藏圈子里有通过给名人写信获得名人墨迹的知名人士,就收藏了他不少墨宝,当然,在他的回忆中,戈革已经变成了“我的老朋友”。

汽车

汽车

电话:0591-87851720

电话:0591-87851720

传真:0591-87851720

传真:0591-87851720

邮箱:minswx@163.com

邮箱:minswx@163.com

地址:福州市晋安区数字内容产业园

地址:福州市晋安区数字内容产业园

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师