四十载筚路蓝缕,四十载春华秋实。厦门迎来脱胎换骨、凤凰涅槃的沧桑巨变,从一座一穷二白的海防小城,蜕变为高素质高颜值现代化国际化城市。作为厦门经济特区建设的见证者和记录者,新闻记者眼中的特区是什么样的?那些发生在特区的“第一”背后藏着怎样的故事?从今日起,晨报推出“践行‘四力’与特区同行——庆祝第21个中国记者节系列报道”。晨报记者采访了见证厦门经济特区发展重要节点的新闻事件当事人,新老记者对话,一同回顾厦门蝶变之路。

厦门网讯(海西晨报记者 彭怡郡)在湖里工地上,陈文化站在警戒线外,架好摄像机等待着。他精神高度集中,生怕错过重要时刻。一声炮响,碎石“哗啦啦”地砸来,飞到陈文化脚边。但他一动不动,冒险拍下“湖里第一炮”——这一厦门经济特区建设史上的经典瞬间。此后,这个画面出现在众多有关厦门经济特区建设历史的电视节目中。

从使用胶片摄像机,到用电子摄录设备,陈文化用镜头记录下厦门这座城市的点滴变化。湖里开发区建设,东渡码头、厦门机场、海沧大桥建设,第一家外资企业落地厦门……无数高光时刻汇聚成如今高素质高颜值的厦门。陈文化感叹于这些变化,他说:“我一直坚定地认为,不断发展的厦门将越变越好。”

以简陋设备记录特区发展

陈文化是厦门同安人,1978年大学毕业被分配到福建省广电局工作。当时恰逢厦门筹建电视台,他就回到厦门。起初,他从事中央电视台和福建电视台节目转播工作。1980年,全省发展各地市电视新闻通信员,他开始从事电视新闻采访摄制工作。

当时的16毫米手提胶片摄像机,每盒胶片只能拍摄3分钟,拍摄的画面没有声音,拍完后胶片要送到福州进行冲洗、拷贝和剪辑。在使用胶片摄影机的那段时间,陈文化经常骑自行车出去拍摄,肩上背着手提摄影机箱。他把装灯具的手提箱和三个灯架子用松紧带绑在自行车后座上。那时候,厦门的道路还有些坑洼,自行车颠得厉害,有时灯具会掉下来。采访时,从拍摄到灯光,再到写稿,都是陈文化一人完成。但他不觉得辛苦,而是坚持用镜头记录厦门发展的一个个瞬间。

不久后,厦门电视台引进了分体式电子摄像和录像设备,开始创办自制节目。电子摄制方便快捷,比用胶片摄像机进步了很多。陈文化说,拍摄“湖里第一炮”时,除了担心碎石砸来外,他更担心拍摄中错过重要时刻。“一盒磁带只能拍摄20分钟,我们不敢一直开着摄像机记录,害怕把磁带用完了。”所以,他一直等待着,直到现场响起吹哨声,马上就要点火爆破了,他赶紧开始摄像。“哗啦啦”,爆炸蹦出的碎石砸来,他不敢移动躲避。厦门经济特区建设的一个重要场景就这样被记录下来。在此后的许多电视节目中,这一画面多次出现。

爬上百米高索塔顶拍摄

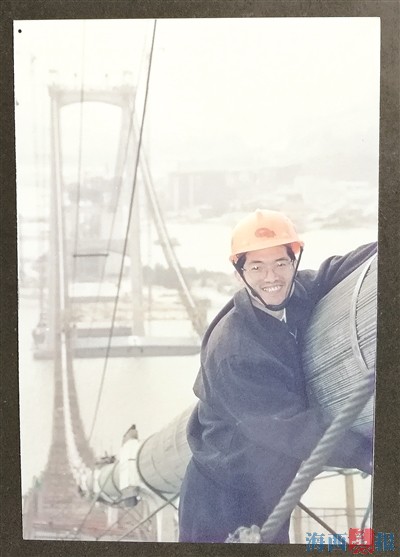

厦门机场、海沧大桥、新阳工业区……陈文化拍摄了数不清的关于厦门经济特区建设发展的珍贵历史画面。当时拍摄条件有限,设备没有如今这么轻巧,不像现在还可以用无人机拍摄。为了获得最好的画面效果,陈文化喜欢从高处拍摄,爬山、爬树、爬电力塔都不在话下。“单位许多同事都说我就是三脚架,扛机拍摄很稳,这是我自学太极拳带来的好处。”陈文化笑道。

在拍摄新阳工业区动工时,为了拍下浩浩荡荡的开工场景,陈文化爬上铲车,让铲车司机把他“举”到半空中拍摄;在拍摄海沧大桥建设时,他爬上高空索道建设的工作道,爬上100多米高的索塔顶,拿着摄像机就拍,毫不胆怯。

陈文化十分爱惜设备,在拍摄马青路动工爆破时,由于离爆破现场很近,爆破扬起的尘土扑面而来。他赶忙蹲下,猫着腰,撑开衣服保护好摄像设备,等尘土落下后,他自己已是满身尘土。

两只白鹭让他湿了眼眶

特区发展进程中,除了如雨后春笋般拔地而起的高楼大厦之外,城市生态文明建设成果更令陈文化激动。

“在特区建设开始之前,筼筜湖气味难闻,鱼虾绝迹,我从没看到过白鹭。”陈文化说,那时他还拍摄了一条关于废水污染筼筜湖问题的新闻送到了央视。

之后,有一次去湖里拍片经过西堤,陈文化看到堤内滩涂上有两只白鹭。“停车,停车,我要去拍白鹭。”说完,陈文化拿着摄像机下车一路飞奔。他停在不远处,静静地举着摄像机,生怕惊动了白鹭。看到白鹭展翅的那一刻,陈文化满心激动和喜悦。当时的感觉陈文化记忆犹新。记者采访陈文化时,回忆起这段往事,他湿了眼眶。

特区初创和发展时期,在拍摄电视节目的过程中,陈文化也拿起相机拍照片,他的电脑里至今还存着许多见证厦门城市发展进程的珍贵照片。

“那时候胶卷很贵,一卷十几元,拍完还要冲洗费用,我一个月工资才几十元,胶卷都得省着用。”陈文化说,每当按下快门的那一刻,他得到的不仅仅是一张照片,更是一段与城市共成长的记忆。

【新记者感言】

一条条道路建成助力厦门高质量发展

撰文记者:彭怡郡

海西晨报要闻部记者

亲身经历厦门城市道路交通建设为特区经济发展、人民群众生活带来的巨大促进作用,感触深刻。

在采访过程中,陈文化老师讲述了许多厦门道路建设的故事。海沧大桥、马青路……一条条交通要道建成,成为厦门城市发展“动脉”。

曾几何时,我们的道路网络并不完善。在没有仙岳山隧道时,从思明到湖里要绕行东渡或火车站。从海沧到达厦门市中心,除了坐船,陆路交通需要绕行当时的杏林区和集美区,再经由海堤或厦门大桥进岛,全程30多公里,往来十分不便。

而如今,“四桥一隧”把厦门各区如拼图般连成一片,推进了岛内外一体化的进程;仙岳高架、成功大道如同城市的“血管”,输送着生机与活力。我家就住在位于仙岳路的厦门文化艺术中心,去海沧如果不堵车只要10多分钟;去湖里可任选走仙岳山隧道或莲岳隧道。

都说时间就是金钱,交通便利带来的最大好处,恰恰就是节约时间。一条条大道建成,成为一条条致富路,为城市发展插上腾飞的翅膀。

随着厦门城市精细化管理的推进,越来越多的人关注市民走的“小道”:厦门山海健康步道让市民走出家门就能穿山览林;同安的慢行道沿溪而建,串起文化古迹……一条条这样的“小道”建成,提升了厦门城市宜居指数,助力厦门高质量发展。(海西晨报记者 彭怡郡)

事件记录

事件记录

电话:0591-87851720

电话:0591-87851720

传真:0591-87851720

传真:0591-87851720

邮箱:minswx@163.com

邮箱:minswx@163.com

地址:福州市晋安区数字内容产业园

地址:福州市晋安区数字内容产业园

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师

法律顾问:福建宏飞律师事务所 吴跃华 主任律师